Kristiaan Borret, maître architecte de Bruxelles: « La réaffectation n’est pas un choix mais une nécessité »

La population belge continue de croître alors que le vieillissement s’accélère et que les modèles familiaux ne cessent de se diversifier. Depuis plusieurs années déjà, ces évolutions mettent à mal le marché résidentiel : la demande de logements abordables et qualitatifs dépasse l’offre, surtout dans les métropoles, notamment Bruxelles. Kristiaan Borret, maître architecte de Bruxelles, entrevoit néanmoins des perspectives. Dans une interview exclusive accordée à Batichronique, il nous partage sa vision de la crise du logement à Bruxelles, mais également les opportunités/défis qu’il en dégage pour rendre possible un habitat abordable dans la métropole de demain.

Batichronique : « Avez-vous une idée du nombre d’unités de logement en Région de Bruxelles-Capitale ? »

Kristiaan Borret : « Les données de l’Institut Bruxellois de Statistique et d’Analyse font état de 166.283 bâtiments résidentiels en 2024, dont 41.308 sont des immeubles à appartements proprement dits. Ensemble, cela représente quelque 606.437 logements. Contrairement à la Flandre, le nombre de maisons à 3 ou 4 façades y stagne depuis 20 ans, tandis que le nombre d’immeubles à appartements est en passe de doubler. Parallèlement, nous assistons à une baisse du nombre de maisons mitoyennes, celles-ci étant remplacées par des immeubles à appartements. Autrement dit, les statistiques montrent à quel point la densification et la transformation morphologique qui en découle évoluent à Bruxelles. »

Batichronique : « Peut-on réellement parler d’une pénurie de logements à Bruxelles ? »

Kristiaan Borret : « La population bruxelloise s’est fortement accrue au cours des dernières décennies : de 2005 à 2015, elle a grimpé d’1,5% par an. Depuis lors, cet accroissement a ralenti, mais il est tout de même resté de 0,5 à 1 % par an. Cela peut sembler peu, mais ces chiffres signifient que nous avons accueilli chaque année entre 5.000 et 15.000 nouveaux habitants. Bien entendu, ils englobent de nombreux enfants qui ne nécessitent pas directement de nouvelles unités de logement, mais la capitale connaît par ailleurs aussi un important afflux d’étrangers qui en ont bel et bien besoin. Et ce alors que la demande dépasse l’offre depuis de longues années… Les besoins sont particulièrement criants sur le plan des logements sociaux : aujourd’hui, pas moins de 50.000 ménages se trouvent sur liste d’attente. »

Batichronique : « Ne construit-on pas massivement pour y remédier ? »

Kristiaan Borret : « On investit en effet énormément dans les nouvelles constructions et les grosses rénovations. Un grand nombre de constructions neuves seront d’ailleurs encore livrées dans les années à venir. Le problème, c’est que ces efforts ne répondent pas vraiment aux besoins effectifs. En effet, les jeunes ménages sont toujours plus nombreux à quitter la ville, en quête de plus d’espace et d’un jardin privé – un type d’habitation qui est rare et souvent impayable dans les grandes villes telles que Bruxelles. Pour limiter ces départs de ménages issus de la classe moyenne, la politique bruxelloise privilégie, dans ces constructions neuves et ces rénovations, la création d’appartements familiaux. Cette orientation nous a toutefois entraînés dans une dualité, car toutes les métropoles assistent à une augmentation significative de la proportion de célibataires, toutes tranches d’âge confondues. La question est de savoir quelle voie devrait suivre la politique bruxelloise : inciter les ménages à rester dans la capitale ou prévoir davantage de logements pour les célibataires ? C’est une question difficile à laquelle je n’ai pas la réponse non plus, car il y a des choses à redire sur chacune des deux options. Selon moi, une combinaison de différentes typologies d’habitat constituerait le meilleur moyen de s’attaquer à la problématique de l’habitat abordable en métropole. J’entrevois un bel avenir dans l’habitat collectif, au sens large du terme. »

Batichronique : « En quoi l’habitat collectif vous semble-t-il si vertueux ? »

Kristiaan Borret : « L’habitat collectif offre de multiples avantages, surtout en termes d’efficacité spatiale et d’accessibilité financière. Le partage de certaines installations – comme une chambre d’amis pour plusieurs appartements, une salle commune, un jardin ou une terrasse collectifs – permet d’optimiser l’utilisation de l’espace disponible. Il entraîne au passage une sérieuse économie de coûts qui, dans certains cas, peut même aller très loin. L’habitat participatif en est un exemple : en échange d’une part, les habitants reçoivent un ‘droit au logement’. Ce système présente quelques atouts intéressants : il permet de louer au prix coûtant réel et de transmettre aux enfants le droit au logement. Ce type d’habitat collectif permet en outre de répondre avec souplesse aux besoins changeants des résidents. Lorsqu’un habitant se retrouve seul par exemple, il peut déménager vers une unité plus petite au sein du même immeuble, sans quitter son environnement familier. Cette forme d’habitat favorise en outre la cohésion sociale dans la ville : des personnes de différents âges, origines et classes sociales y cohabitent de façon plus intense, ce qui renforce le sentiment de communauté. »

Batichronique : « Le concept d’habitat collectif fait-il mouche à Bruxelles ? »

Kristiaan Borret : « L’habitat participatif, en particulier, n’en est encore qu’à ses balbutiements, pour la principale raison que le Belge moyen a encore une brique dans le ventre et considère la possession d’un bien immobilier comme le meilleur investissement pour lui-même et pour sa descendance. Il est vrai que la situation bruxelloise diffère de celle du reste du pays depuis de longues années : alors que 70% des Belges sont propriétaires de leur logement, ce pourcentage est inférieur à 40% dans la capitale. Là aussi, nombreux sont ceux qui rêvent d’y posséder leur nid douillet, mais les prix de l’immobilier constituent pour beaucoup un obstacle infranchissable, surtout pour les célibataires… C’est précisément pour cette raison que je crois si fermement à l’habitat participatif. Mais la législation est encore à la traîne, même si le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) prévoit déjà malgré tout de sérieux changements. Nous sommes néanmoins encore loin de Zurich, par exemple, où 30% de l’offre résidentielle est déjà proposée via des coopératives. On entend souvent argumenter que ce type de modèle serait difficile à mettre en œuvre chez nous, faute d’historique participatif. Or, Genève prouve le contraire : grâce à une politique publique ciblée, la part des logements participatifs y est passée de 2 à 7% en l’espace de 10 ans. Bref : un choix politique fort est essentiel, et c’est d’ailleurs le message que nous véhiculons à travers notre équipe Bouwmeester Maître Architecte. Les coopératives doivent être reconnues en tant que personnalités juridiques, les banques doivent s’ouvrir au financement de tels projets, les normes en matière de superficies autorisées doivent être adaptées, les exigences fondées sur le noyau familial classique – comme l’aménagement de ‘chambres d’enfant’ – doivent être assouplies… Ce n’est qu’en levant ces obstacles structurels que l’habitat participatif pourra réellement devenir un élément valable et durable de l’offre de logements urbains. »

J’entrevois un bel avenir dans l’habitat collectif, au sens large du terme.

Batichronique : « L’habitat collectif ne risque-t-il pas de voir les ménages se retrouver dans l’impossibilité d’acquérir une vraie maison à Bruxelles ? »

Kristiaan Borret : « Aujourd’hui, nous voyons en effet un grand nombre de maisons de maître se diviser en plus petites unités d’habitation. Ces types de biens disposent généralement aussi d’un petit jardin de ville, ce qui les rend donc tout à fait propices aux familles – et donc intéressants pour mettre un frein à l’exode des jeunes ménages. C’est pourquoi nous plaidons pour la mise en place de l’habitat collectif dans d’autres types de bâtiments. Une opportunité particulièrement intéressante se dessine à cet égard : les bureaux vacants. Et ils sont légion : rien que sur le marché immobilier, ce sont actuellement 1 million de m² d’espaces de bureaux qui sont proposés dans des immeubles pour une surface utile de 5.000 m² ! Le bâti vide est particulièrement gigantesque dans les communes ‘plus vertes’ de Bruxelles, comme Woluwe-Saint-Pierre, Woluwe-Saint-Lambert et Auderghem, alors que ces immeubles se prêteraient parfaitement à une réaffectation en unités de logement adaptées aux célibataires et/ou à l’habitat collectif. »

Batichronique : « Pourquoi les propriétaires de ces bureaux opteraient-ils pour ce type de reconversion ? »

Kristiaan Borret : « La probabilité selon laquelle les immeubles de bureaux vacants dans ces communes soient encore loués ou vendus comme espaces de bureaux, est particulièrement mince. Depuis le Covid, le marché des bureaux a en effet subi un changement structurel. Le télétravail s’étant largement répandu, les entreprises ont tout simplement besoin de moins d’espaces. De plus, le confort joue un rôle sans cesse grandissant dans la satisfaction des travailleurs : ceux qui se rendent encore physiquement au bureau exigent un environnement moderne et agréable, qui soit non seulement fonctionnel mais aussi pourvu d’espaces dédiés à la détente et à l’inspiration. S’ensuit une vague de rénovations dans le monde des bureaux, la préférence glissant d’un seul coup vers les bâtiments dotés d’un label de durabilité supérieur, surtout en termes de consommation d’énergie et d’émissions de CO2, mais aussi de localisation, car les employés ne veulent plus affronter les embouteillages au quotidien. D’où le nombre toujours croissant d’entreprises qui optent résolument pour des bureaux plus petits, peu énergivore et situés à proximité des transports en commun, c’est-à-dire souvent au centre-ville. En même temps, nous observons une tendance à la décentralisation : les grandes entreprises, telles que les banques, ouvrent de plus en plus souvent des filiales stratégiques dans les chefs-lieux de provinces. C’est surtout dans la capitale que nous voyons la préférence s’orienter vers ces bâtiments dits ‘premium’ : des immeubles durables et luxueux équipés de vastes installations pour le personnel. Conséquence de tout cela : les nouvelles constructions et les projets de grosse rénovation se concentrent essentiellement aux abords des gares et du quartier européen. Les grands immeubles de bureaux plus anciens situés en périphérie restent vides. D’un point de vue urbanistique, il ne s’agit d’ailleurs pas d’une évolution négative. Au contraire : elle ouvre des perspectives de réaffectation tout en contribuant à une ville plus vivable puisqu’elle fait reculer le trafic automobile et les nuisances qu’il entraîne. »

Batichronique : « Ne voit-on pas dès lors émerger des bureaux vides au centre-ville ? »

Kristiaan Borret : « Si, mais ce phénomène n’est pas structurel parce que ces bâtiments sont souvent rénovés en profondeur pour être transformés en bureaux ‘premium’. Bien qu’une évolution importante se dessine là aussi : sous l’impulsion de la politique bruxelloise, le choix se porte de plus en plus souvent sur des immeubles ‘mixtes’, une partie des bureaux étant reconvertie en unités de logement. Cette évolution aussi se révèle particulièrement positive pour la vie urbaine. Autrefois, les quartiers typiquement peuplés de bureaux – gare du Nord, rue Belliard, quartier européen – étaient, passé 18 heures, des ‘quartiers fantômes’. Une fois habités, ils feront naître une dynamique permanente qui non seulement contribuera au sentiment de sécurité, mais favorisera aussi le commerce et l’horeca locaux. La seconde tour du siège de Proximus, en passe de se reconvertir en quelque 300 appartements, nous en fournit un bel exemple. Et ce n’est pas tout : la Commission européenne a décidé de réduire sa surface de bureaux de 25% en rénovant pas moins de 300.000 m² de bureaux. Baptisée Cityforward, cette opération immobilière s’inscrit dans le cadre d’un accord de coopération avec l’État belge. 25% de la surface totale sera transformée en unités de logement. De quoi donner un nouveau souffle formidable au marché résidentiel dans le quartier européen. Le mouvement s’enclenche donc tout doucement. Et cette transition est activement soutenue par les pouvoirs publics. Une directive prévoit notamment d’obliger les grands projets de reconversion du quartier Nord à réaffecter au moins 30% de leur surface en unités de logement. Même chose pour le bâtiment Graaf de Ferraris que l’administration flamande vient de revendre. Le projet du WTC illustre lui aussi ce type de modèle de redéveloppement mixte. Et ce n’est probablement que le début : nous pouvons nous attendre à voir surgir, dans les prochaines années, une multitude de projets similaires appelés à remodeler structurellement la ville. »

L’ancienne caserne de gendarmerie d’Ixelles se réincarne en quartier mixte où les logements côtoieront des bâtiments universitaires, ainsi qu’une halle alimentaire et un espace public. Le bâtiment principal, qui est achevé, s’illustre par le réemploi de matériaux au terme d’un concours remporté par BC architects et evr architecten.

Ces dernières années, pas moins de 40% de toutes les nouvelles demandes de constructions résidentielles au sein de projets de grande envergure portaient sur des transformations de bureaux.

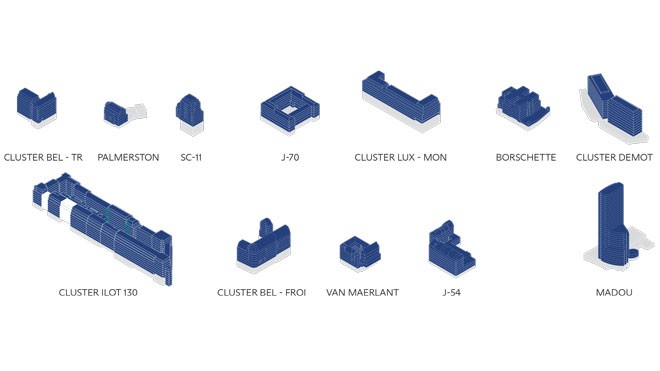

Un aperçu de tous les bâtiments qui seront redéveloppés dans le cadre de l’opération immobilière Cityforward dans le quartier européen par le biais d’une série de concours d’architecture. Ce projet prévoit de transformer 25% de la surface totale en logements. Il en résultera près de 750 nouvelles unités de logement qui donneront enfin un sens urbain à un quartier qui est très monofonctionnel et désertique en dehors des heures de bureau.

Batichronique : « La transformation de bureaux en unités de logement n’entraîne-t-elle pas d’énormes défis ? »

Kristiaan Borret : « Je n’en disconviens pas, mais nous voyons que les architectes et les entrepreneurs redoublent d’enthousiasme et de créativité pour surmonter ces obstacles avec succès. La première étape de cette transformation consiste à revaloriser les façades souvent peu attractives. Ensuite, le manque de lumière naturelle dans les zones centrales constitue un important problème. Mais là encore, des solutions intelligentes sont proposées : dans tel projet par exemple, une partie du bâtiment sera démolie stratégiquement afin de créer une forme en U, plus favorable à la pénétration de lumière naturelle ; dans tel autre, des terrasses en retrait ont été conçues afin de faire entrer la lumière du soleil plus profondément dans le bâtiment. Les pièces sombres se voient attribuer un rôle fonctionnel en devenant des débarras. Autre idée : des ascenseurs spacieux sont prévus afin de permettre l’acheminement des vélos jusqu’à l’étage de leur propriétaire. Le noyau sombre de ces immeubles offre en effet suffisamment de place pour des abris à vélos ou des équipements collectifs tels que des buanderies. Autant de façons de convertir de supposés inconvénients en atouts uniques que l’on ne retrouve quasiment jamais dans des constructions neuves classiques. Sans parler des opportunités offertes par la structure existante du bâti : les hauts plafonds de 3 mètres ou plus créent non seulement une sensation d’espace, mais offrent aussi des possibilités architecturales que l’on ne voit que rarement dans la construction résidentielle traditionnelle. Il arrive que la surface habitable réelle soit supérieure à celle d’une construction neuve, et ce à un prix comparable. Ajoutez-y le potentiel de l’habitat collectif, et il devient clair que ces réaffectations peuvent être non seulement abordables, mais aussi particulièrement attractives. »

Batichronique : « Y a-t-il encore d’autres défis à relever ? »

Kristiaan Borret : « Assurément. La transformation d’anciens immeubles de bureaux en espaces résidentiels de qualité n’est certainement pas une sinécure sur le plan technique. Un des plus grands défis consiste à mettre en œuvre une acoustique confortable entre les unités de logement. C’est essentiel pour la qualité de vie, mais tout sauf évident dans les bâtiments conçus à l’origine pour une autre fonction. De même, l’ajout d’espaces extérieurs nécessite des solutions inventives. Les façades ne sont pas toujours adaptées à l’aménagement de balcons ou de terrasses classiques, mais on peut y remédier au moyen de structures externes ou de terrasses en retrait. Chacune de ces solutions apporte son lot de complications techniques : sur une façade portante existante, il n’est pas toujours possible d’abaisser les appuis de fenêtre, tandis que les terrasses en retrait nécessitent des mesures très pointues pour éviter les ponts thermiques. Un autre grand défi réside dans la décentralisation des installations CVC. Les immeubles de bureaux sont en effet équipés de systèmes centraux. Cette nécessité de repenser le système offre malgré tout aussi des opportunités. Les communes bruxelloises disposent souvent bel et bien de l’espace nécessaire pour prévoir une géothermie. »

Batichronique : « À ce propos, qu’en est-il des énergies renouvelables à Bruxelles ? »

Kristiaan Borret : « Depuis 2005, la norme passive s’applique à la construction de logements neufs à Bruxelles, la prochaine étape étant l’intégration obligatoire de solutions d’énergies renouvelables. Il reste néanmoins difficile, dans la pratique, de mettre en œuvre des mesures structurelles à grande échelle. Dans le cas de reconversions urbaines, par exemple, l’espace disponible est rarement suffisant pour installer une géothermie, ou alors il s’avère logistiquement impossible d’acheminer les équipements de forage jusqu’à l’espace intérieur. Même l’installation de panneaux photovoltaïques n’est pas toujours évidente dans un contexte urbain. Le rendement par habitant dans un immeuble à appartements est, en toute logique, nettement moindre que dans les habitations rurales. Ajoutons que les toitures des bâtiments plus anciens ne sont pas toujours adaptées à l’installation de panneaux solaires, sans compter le problème de la portée de l’ombre et de l’orientation du toit. La solution la plus moderne réside dans une approche collective. Les réseaux de chaleur qui échangent la chaleur et la fraîcheur entre différents bâtiments nous semblent particulièrement prometteurs. USquare en est un bon exemple : ce projet de redéveloppement du site d’une ancienne caserne à Etterbeek intègre à la fois des habitations et des bâtiments universitaires. Un projet pilote de réseaux de chaleur est également en préparation dans le quartier Nord de Bruxelles. Pour tirer le meilleur parti de ce type de solutions, il faut une diversité d’utilisateurs, pour éviter que tout le monde demande de la chaleur ou du froid au même moment. Or, l’espace disponible demeure ici aussi un facteur limitant. D’où l’intérêt croissant pour des sources alternatives telles que la riothermie – une technique qui consiste à récupérer les calories des eaux d’égout. Ce réseau d’égouts est en effet omniprésent à Bruxelles, ce qui fait de la riothermie une piste d’avenir particulièrement intéressante. »

Batichronique : « Peut-on en conclure que la transformation de bureaux est la panacée contre la pénurie de biens immobiliers à Bruxelles ? »

Kristiaan Borret : « Jusqu’à présent, les efforts se concentraient essentiellement sur la reconversion de terrains industriels. Actuellement, 40 à 50% des unités de logements supplémentaires à Bruxelles sont encore réalisés de cette manière. Toutefois, l’accent se déplace peu à peu des bâtiments industriels vers les bâtiments post-tertiaires. Au cours des 3 dernières années, pas moins de 40% de toutes les nouvelles demandes de constructions résidentielles au sein de projets de grande envergure portaient sur des transformations de bureaux. Tous les acteurs commencent à croire de plus en plus à cette piste. Il y a 5 ans, une telle reconversion coûtait plus cher qu’une nouvelle construction, mais aujourd’hui, le rapport est à peu près égal. Il importe toutefois que les entrepreneurs et promoteurs analysent le bâtiment en profondeur pour éviter un maximum d’écueils imprévus. Il n’y a du reste pas vraiment d’alternative à la réaffectation de bureaux. Bien sûr qu’il serait moins coûteux de partir de zéro sur un greenfield. Seulement, ce type de terrains n’existe plus à Bruxelles. Désormais, il va falloir procéder ainsi si l’on veut construire à Bruxelles. »

Reconvertir des immeubles de bureaux est peut-être plus difficile que construire du neuf, mais ce sera le marché par excellence des prochaines années.

Les anciennes tours du WTC, au quartier Nord, ont été démantelées et transformées en un nouvel ensemble intégrant aussi bien des bureaux pour l’administration flamande qu’un hôtel et de nouveaux appartements. Conçu par 51N4E, l’AUC et Jaspers-Eyers, le projet restaure la relation avec les rues environnantes afin que le nouveau programme insuffle de la vie dans le quartier.

Batichronique : « L’habitat urbain devrait-il également devenir plus vert ? »

Kristiaan Borret : « Nous vivons une époque où le paradigme de l’urbanisme doit évoluer en fonction de la problématique climatique. C’est ici que l’on se heurte à un paradoxe, surtout dans le contexte du besoin croissant de logements. La création d’unités de logement supplémentaires se traduit inévitablement par une densification du patrimoine existant. Celle-ci requiert à son tour de l’espace public supplémentaire sous la forme de parcs, de plaines de jeux et de terrains de sport. C’est un exercice d’équilibre particulièrement délicat qui est souvent difficile à mettre en œuvre, surtout au vu de l’espace disponible déjà lui-même sous pression. C’est pourquoi je plaide en faveur d’une approche diffuse – mais non moins importante – qui miserait sur la ‘petite’ verdurisation, comme la plantation d’arbres dans les rues ou sur les places. Une approche qu’il conviendrait certes d’appliquer systématiquement et de généraliser : son impact serait alors plus important que celui produit par l’aménagement d’un seul parc quelque part. Et si ce réaménagement s’accompagne directement de systèmes d’infiltration des eaux de pluie en pleine terre, nous lutterions en même temps contre les îlots de chaleur urbains mais aussi contre les risques d’inondation. Et tout cela à un coût raisonnable. Cette vision rencontre cependant des résistances, essentiellement de la part de groupes qui continuent à ne jurer que par la voiture reine. C’est d’autant plus saisissant lorsqu’on sait qu’à peine la moitié des ménages bruxellois possèdent une voiture. L’opposition à ces micro-mesures vertes résulte donc souvent de cet attachement tenace à ces places de parking en rue, gratuites pour pas plus de la moitié des Bruxellois, alors que la totalité des habitants tireraient bénéfice d’une ville vivable et adaptative au climat. »

Batichronique : « La construction de nouveaux parkings est-elle encore de notre temps ? »

Kristiaan Borret : « La norme applicable aux garages dans les nouvelles constructions est fixée par Bruxelles Environnement et ne cesse de se renforcer. Dans le cas de constructions neuves ou de profondes rénovations de complexes de bureaux, les places de stationnement ne sont quasiment plus souhaitées, ce qui a pour effet positif de permettre l’installation d’équipements techniques au sous-sol et de libérer ainsi de la place aux étages supérieurs pour y aménager des unités de logement. Les garages de stationnement peuvent aussi être utilisés à d’autres fins : data centers, réservoir tampon local, fitness, espaces événementiels… Pour les projets résidentiels, la norme réduit d’ailleurs également la voilure : on parle déjà à ce jour de 0,6 place par unité de logement lorsqu’un transport en commun de qualité est présent dans les environs. On s’oriente en outre vers une entrée piétonne séparée pour ces parkings, afin de permettre également leur utilisation par des tiers. Autant d’interventions qui non seulement contribuent à une exploitation plus rationnelle de l’espace, mais stimulent également la transition vers une mobilité partagée dans un contexte urbain. »

Batichronique : « Quelles tendances entrevoyez-vous encore dans l’habitat urbain de demain ? »

Kristiaan Borret : « Un grand nombre de métropoles sont confrontées à une crise du logement au niveau des classes de revenus intermédiaires. En cause, la hausse constante des prix locatifs et immobiliers. Ce que l’on oublie souvent, c’est l’effet domino de cette évolution sur la société. Infirmières, enseignants, policiers, employés de magasin, personnel horeca… – autrement dit les titulaires de professions essentielles donc – ont de plus en plus de mal à trouver un logement abordable en ville. Les conséquences peuvent être dramatiques si cela entrave la recherche de personnel par les employeurs actifs dans les villes. La solution ne réside donc pas seulement dans la multiplication des logements sociaux. Ce qui serait tout autant nécessaire, c’est un solide investissement dans les logements publics subsidiés pour la catégorie de revenus située juste au-dessus de celle des logements sociaux. Il existe déjà aujourd’hui une initiative telle que Citydev, qui vend des logements à un tarif avantageux. Seulement voilà… ces logements finissent par revenir sur le marché, souvent à des prix nettement plus élevés. C’est ainsi que l’on participe, involontairement, à l’inaccessibilité de la ville. Une meilleure alternative consisterait à louer le terrain par bail emphytéotique et à laisser aux pouvoirs publics un rôle actif, notamment dans les grosses rénovations à réaliser ultérieurement. Concrètement, cela signifie que la Région de Bruxelles-Capitale reste propriétaire de la parcelle de terrain, même à long terme. L’acquisition devient ainsi moins onéreuse puisque l’habitant ne paie pas le terrain, contrairement à un achat traditionnel. Évidemment, cela nécessite un changement de mentalité de la part des habitants, qui ne sont alors plus propriétaires au sens classique du terme. D’autres villes nous montrent que c’est possible : pensons à Amsterdam, où le système emphytéotique est la règle et où les autorités possèdent jusqu’à 70% de l’ensemble du sol. »

Batichronique : « La tendance à vivre plus petit se manifeste-t-elle aussi à Bruxelles ? »

Kristiaan Borret: « L’habitat compact est déjà une réalité depuis de longues années dans les métropoles. Bruxelles figure certainement parmi les meilleurs élèves à cet égard. C’est peut-être bien la forme de durabilité la plus fondamentale. Toutefois, il faut veiller à ce que cela reste confortable. Selon moi, adapter le CoBAT pour réduire encore plus les surfaces ne contribuera pas du tout à créer davantage d’unités de logement ni à maintenir le logement abordable. On voit en effet que le marché de l’immobilier récupère la formule peu après pour en tirer de nouveaux bénéfices. La dernière réforme du CoBAT a dès lors choisi, non pas de réduire le nombre total de mètres carrés par type d’habitation, mais de donner plus de liberté à la manière dont cette surface sera répartie. Du coup, un couloir plus large devient par exemple possible pour y aménager un coin jeu. Peut-être souhaite-t-on des chambres à coucher plus petites afin de conserver une pièce de bureau ? Ou à l’inverse, plusieurs chambres de même taille parce que la configuration familiale n’est plus aussi traditionnelle ? Nous devons adapter les normes de notre CoBAT en fonction d’autres formes d’habitat, où le partage de l’espace tiendra une place plus centrale, comme dans l’habitat collectif ou les coopératives. »

Batichronique : Vivre plus haut ne serait-il pas une option pour compenser la pénurie de logements ?

Kristiaan Borret : « La construction d’immeubles de grande hauteur fait toujours polémique, avec ses partisans et ses détracteurs. Personnellement, je trouve que cette option devrait être proposée, car il y a des gens qui trouvent cela fantastique d’habiter au vingtième étage, par exemple. Les raisons ne manquent pas pour comprendre leur choix : absence de vis-à-vis, vue imprenable sur la ville, belle luminosité, sentiment d’échapper au monde… D’autres s’offusquent de cette idée, mais ce n’est pas une raison pour vouloir en priver tout le monde. Je ne crois pas vraiment aux théories selon lesquelles l’habitat vertical favoriserait une société asociale. En Région de Bruxelles-Capitale, pour commencer, il n’y a pas de règles globales sur la hauteur autorisée des immeubles. Il n’y a pas non plus vraiment de ‘concentrations’ de gratte-ciel : les tours sont dispersées çà et là. On ne peut donc plus chercher à composer un quelconque panorama urbain, comme à Anvers ou Rotterdam. Ce qui compte, c’est que les nouveaux immeubles en hauteur permettent un habitat confortable et tiennent compte de leur environnement. Une tour nécessite que l’on ajoute à ses côtés des espaces ouverts, en veillant à ce que leur qualité ne se détériore pas sous une série d’effets climatologiques liés à la construction en hauteur, comme les vents descendants ou la réflexion de chaleur. Là où je discerne un grand potentiel, c’est dans la surélévation : l’ajout d’un ou deux étages en ossature bois ou acier à des bâtiments existants. Il s’agit d’une solution relativement bon marché et discrète qui peut certainement contribuer à soulager la pénurie de logements sans étouffer visuellement la ville. »

Batichronique : Auriez-vous un dernier message à adresser aux entrepreneurs ?

Kristiaan Borret : « Misez sur le réemploi des bâtiments et des matériaux de construction en pensant reconversion, notamment celle des bureaux. Faites preuve de créativité face aux défis qu’entraînent de tels projets. C’est peut-être plus difficile que de construire du neuf, mais ce sera le marché par excellence des prochaines années. Toutes les villes sont appelées à se densifier et la démolition est rarement une option, non seulement pour travailler plus durablement mais aussi pour réduire les nuisances liées aux chantiers de démolition en ville. La réaffectation de bureaux sera sans aucun doute le meilleur moyen de gérer à moyen terme la pénurie de logements dans les villes. »

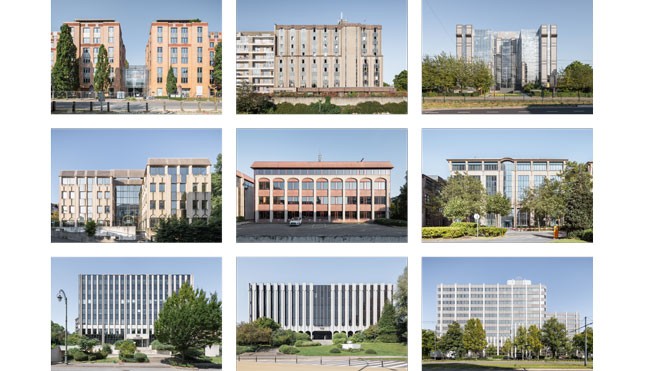

Une sélection d’immeubles de bureaux vides dans les communes vertes de Bruxelles, qui n’ont pas plus de 20 ans pour certains. Aujourd’hui, tous ces bâtiments sont en cours de transformation pour devenir des logements, tout en conservant au moins leur structure en béton. Ces projets contribuent ainsi non seulement à répondre aux besoins de nouveaux logements mais aussi à réduire les émissions de CO2 dans le secteur de la construction.